天干纪年与现代纪年方式的异同

天干纪年与现代纪年是两种截然不同的时间计量系统,它们不仅反映了不同文化的历史背景,也在日常生活中扮演着各自独特的角色。天干纪年是中国古代的传统时间计算方法,源远流长,充满了神秘的文化内涵;而现代纪年则采用公元纪年(即阳历)这一国际通用的计年方式。两者在使用方法、历史渊源以及文化象征上有着显著的区别,同时也各自有着鲜明的特点和深远的影响。

天干纪年的构成与原理

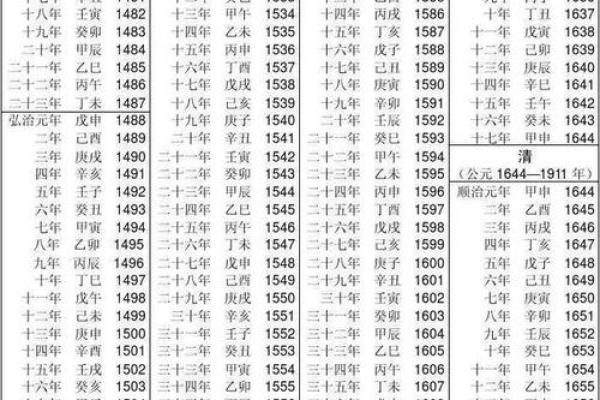

天干纪年系统源自中国古代的天文学和哲学思想,最早的天干纪年可以追溯到西周时期。它由“天干”和“地支”两部分组成,天干有十个,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;而地支则有十二个,分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。通过将天干与地支按顺序组合,每年都有一个固定的天干地支组合来表示,从而形成了“六十甲子”的周期。这个周期是由天干和地支的组合而来的,意味着每六十年一轮回。这种方式不仅用来标记年份,还被广泛运用于记时、记日、以及风水命理等领域。

与现代纪年方式不同,天干纪年并没有固定的起点年份。虽然有些历史文献中会提到公元前2637年是黄帝纪元的开始,但这一纪年法的具体起源仍然充满了神秘色彩。天干纪年具有很强的象征性和哲学意味,它不仅反映了天体的运行规律,还与五行学说、阴阳学说等传统文化息息相关,每一个天干和地支都代表了不同的元素和能量,形成了一种天人合一的世界观。

现代纪年的特点与应用

现代纪年方式通常指的是公历,也就是阳历,广泛用于全球各地,成为统一的国际标准。公历的起点可以追溯到公元1年,这一日期与耶稣基督的出生年相关,因此也叫“公元纪年”。公历一年有365天,经过闰年的调整,四年一闰,每四年就多一天。与天干纪年系统相比,公历采用的是太阳年与地球公转周期挂钩的方式,每年的开始是固定的1月1日,而不像天干纪年那样以天干地支的组合来循环计年。

现代纪年系统是根据天文学的规律和地球的公转周期设计的,具有明确的起点、固定的规则和全球统一的标准。这使得公历在国际交往中得到了广泛应用,成为最为普及的纪年方式。此外,现代纪年不仅仅应用于历史记录,还广泛用于日常生活中的时间安排、节假日安排、以及各类官方事务中。

天干纪年与现代纪年的异同

尽管天干纪年和现代纪年方式都被用来标记年份,但它们的本质差异还是非常明显。首先,从计年方式上看,天干纪年采用的是一个六十年一轮回的周期,每个年份由天干和地支两个部分组成,具有周期性和象征性。而现代纪年则是基于太阳年和公转周期的计量,年份的计算是连续不断的,从公元1年开始,一年一递增,具有严密的天文依据。

其次,天干纪年更侧重于哲学和文化的内涵,每一个天干和地支的组合都寓意着五行相生相克、阴阳调和等中国传统哲学思想。每个年份背后都有特定的象征意义,因此在中国传统节日、命理学、风水学等方面,天干纪年有着重要的应用价值。而现代纪年则更注重客观性和普适性,它与天文学和地理学息息相关,起点明确,应用广泛,主要用于日常生活和国际交往中的时间标记。

从文化角度来看,天干纪年更多地体现了中国文化的独特性,而现代纪年则是全球化的产物,适应了全球范围内的社会交往和科技发展需要。天干纪年在中国历史上曾长期占据主导地位,尤其是在古代的官方文件、年号、日历等方面。而现代纪年方式的普及则代表了科技进步和全球化进程的推动,成为现代社会的重要时间标准。

天干纪年与现代纪年的文化意义

天干纪年不仅仅是一个记年的工具,它背后蕴含着丰富的文化内涵。在中国的传统文化中,天干地支与五行八字、命理学等紧密相关,每一个年份都有它特定的吉凶预测,甚至影响着人们的生活决策。很多传统节日、重大事件,都会以天干地支为依据来推算吉日。天干纪年代表着人与自然的关系,体现了古人对天命、自然循环、宇宙规律的深刻理解。

相对于天干纪年,现代纪年则更多地体现了人类对于天文学的掌握和对时间的标准化。现代纪年没有太多的文化象征,但它为全球化提供了一个统一的时间框架,使得人类能够在全球范围内进行更高效的交流与合作。它的普及不仅简化了国际间的日期计算,也让全球的活动、事件和交流都能在同一标准下进行。

两者的差异体现了不同文化对时间的理解方式,也反映了人类在不同历史时期对世界的认识和对时间的管理方式。天干纪年代表的是一种文化符号的传承和历史的记忆,而现代纪年则是现代科技进步和全球化背景下的产物,展现了时代的发展与人类社会的变化。