中国古代历法是中华文化的重要组成部分,其中天干地支的使用不仅仅是天文观测和时间记录的工具,它还承载了深刻的哲学思想和文化象征。天干地支系统起源悠久,演变复杂,随着历史的发展,它成为了中国古代社会日常生活、农业生产、祭祀活动等各方面的重要参考。理解天干地支的起源与演变,可以帮助我们更好地认识中国古代文明的精妙与深远。

天干地支的起源:历史的长河与宇宙的秩序

天干地支的起源可以追溯到几千年前的古代中国。最早的天干地支系统,并非一开始就具备我们今天看到的完整结构,而是在漫长的历史演变中逐渐形成的。天干和地支的组合代表了中国古代对宇宙、自然与人类社会的深刻理解。

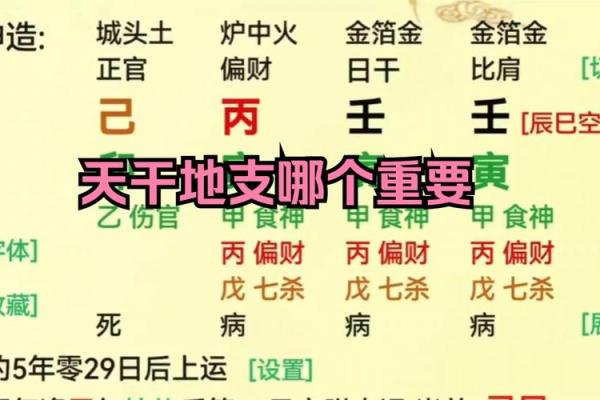

天干共有十个,地支则有十二个。天干和地支分别代表着天与地的两种力量,它们结合在一起构成了一个周期性的循环体系。天干代表了天的五行(金木水火土),而地支则与十二生肖相对应,象征着不同的动物性格、季节和时间的流转。天干地支的组合,不仅仅是一种时间的记录方式,它也反映了中国古人对世界万象的哲学思考和宇宙的和谐观念。

从古代农耕到日常生活,天干地支的演变与应用

天干地支最初的功能之一便是帮助古人记录时间,尤其是在农业生产的过程中起到了至关重要的作用。中国古代社会,尤其是农耕文化高度发达,天干地支的系统帮助农民判断时节、安排播种与收获。因此,天干地支与季节变换密切相关。例如,地支中的“寅”、“卯”代表春天,而“申”、“酉”则是秋季的象征。在这些时间节点上,农民会根据自然节气进行相应的生产活动。

天干地支不仅仅用于标记年份,后来它还逐渐被用来标记日子、时辰以及月令等时间单位。每个天干和地支的组合形成了60年一循环的“干支纪年法”,这一纪年方式直到今天仍在一些传统节庆活动中得到广泛使用。更有趣的是,在中国古代社会,天干地支不仅与农业、天文有关,还深刻影响了政治、军事和宗教等领域的安排。例如,在古代的祭天仪式中,天干地支常常被用来选择吉日,甚至决定皇帝登基的时间。

天干地支与五行理论的结合:哲学与自然的共鸣

天干地支的结构与五行理论有着密不可分的关系。五行学说源于中国古代哲学,它解释了金、木、水、火、土五种元素如何相生相克,如何影响着宇宙和人类的命运。每个天干对应五行中的一个元素,这使得天干不仅仅是时间的象征,它还蕴含着深厚的哲学意涵。

比如,“甲”与“乙”是天干中的前两位,分别代表木的两种形态,“甲”象征着阳气勃发的木,“乙”则代表着阴气内敛的木。与之对应的地支,也按照五行的规律,与天干之间形成相生相克的关系。天干地支的这种结构,使得它在古代社会中被广泛应用于风水、命理等领域。在易经和命理学中,天干地支的组合被用来分析人的命运和性格,帮助人们进行决策与选择。

天干地支在现代社会中的传承与意义

尽管天干地支的使用在现代社会中已不再是日常生活的核心,但它依旧深深影响着中国传统文化的方方面面。特别是在一些传统节日、风水命理、书法、医学等领域,天干地支仍然占据着重要位置。例如,农历的春节、清明节、端午节等传统节日,都与天干地支密切相关,许多传统习俗也在天干地支的指引下得以延续。

同时,天干地支的“60年一轮回”的纪年方式,也在一些重要的历史事件和文化活动中得到了体现。例如,一些地方的传统文化节庆,会根据干支来选择举办的年份;在命理学中,人们依然根据出生年份的天干地支来分析个人的运势和命运。

从古代的农业社会到现代的都市生活,天干地支的使用已经不仅仅局限于时间记录的功能。它与中国人对自然的尊重、对宇宙和生命的理解密切相连,也展现了中国文化特有的哲学思想和宇宙观。天干地支的演变,是中华文明在长时间跨度内与自然、社会不断互动、不断积累智慧的过程。

天干地支的起源与演变,充满了丰富的历史内涵和文化象征。它不仅仅是一种时间的记录方式,更是中国古人对天地、宇宙以及人类生命的深刻探索与表达。在今天,我们依然可以通过这些古老的符号,感受到中华文化那份源远流长的智慧与魅力。